デザイナーでもある作者本人が装丁を手がけている。市川春子「虫と歌」(講談社)より

『月刊アフタヌーン』(講談社)の主宰する新人賞「2006年夏の四季賞」にて、「虫と歌」で大賞を受賞しデビューした市川春子。彼女の出現はちょっとした事件であった。それほどまでに、デビュー作の非凡さは読者を唸らせたのだ。その後、『月刊アフタヌーン』にて、寡作ながらも作品を発表し続け、今年。3年の月日を経て、処女作品集「虫と歌」が発売されるやいなや一部で熱狂的な支持を得た。なぜ、彼女の作品がそれほどまでに読者を魅了するのか。その魅力を明らかにしていきたい。

身体欠損、欠落した感情。圧倒的に欠けているモノの言葉を聞く

市川春子のテーマはあまりにも一貫している。そのテーマはデビュー作「虫と歌」にすべてが込められていた。

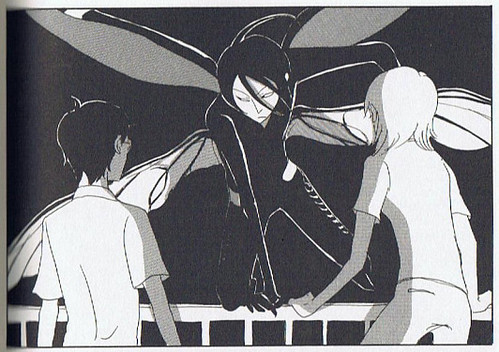

兄と弟と妹が静かに暮らしていた。兄の仕事は新種の昆虫の模型を作ることらしい。その昆虫の模型は何処かで発表され、プレゼンが通ると試作品が作られるらしい。生きた本物の昆虫として……。

失敗した実験体は夜更けに帰ってくる。市川春子「虫と歌」より

突飛な設定である。あらすじを書いてみても意味が通らないだろう。無理に言葉にすれば野暮になる。そういうものだと先入観を持って読んでしまえばあまりに簡単すぎる。この謎を解くのは読者が成すべきことだろう。その快楽を奪う理由を私は持たない。

一ついえるのは、この物語が「家族」を描いているということだ。それも血のつながらない「擬似家族」。家族が家族である根拠や理由を持たず、ましてや情愛や憧憬、同情でもなく。ただ、その存在をただ愛しているということ。たった一つの言葉を与えるために作者は複雑な手続きを踏む。読者をこんなにも惑わすのに、読み終えたときに素直な感動を呼ぶのは、この「物語」があまりにも当たり前で誰もが願う、「生まれてきたモノの存在」を肯定してくれるからだ。死んでいくモノが、生きていくモノを無条件で許す。生きているモノが、死んでいくモノを無条件で愛する。この「物語」には、何の欺瞞も嘘も差し挟む余地はないのだと、美しい理想でコーティングされている。あまりにも本物らしい嘘で私たち読者を騙してくれる。これは絶対に現実では起こりえない「物語」、ファンタジーなのだ。だからこそ、切ないし、甘いし、苦く、美しいのだ。後悔と愛しさと絶望が綯い交ぜになる複雑な感情をもたらす。決して、爽やかな読後感とは言えない、苦々しい何かを胸に宿す。市川春子の作品はそんな印象を与える。

彼は「シロウ」と名づけられ家族となった。市川春子「虫と歌」より

あまりに観念的過ぎる説明だが、言葉巧みに説明しても、物語の良さは伝わらない。むしろ、まだ読んでいない読者の読む快楽を奪ってしまいかねない。市川春子の作品の良さを説明するのは、とても骨の折れる作業なのである。分かった言葉で説明しても、言葉の端から大切な部分が滑り落ちてしまう。知っていることではなく、知らないことばかりで出来ているから。私たちは、知らないことを知らないまま飲み込まなくては、この作者が投じた毒と薬は効いてはこない。作者が張り巡らした巧みな罠に私たちは嵌めこまれる。そこからはじめて、物語の景色が見えるのだろう。

市川春子のすごさは、こうして張り巡らされた作者の思惑を謎を読者が解くことだけではない。感嘆するのは、その技量である。確かに、彼女の作品は読みづらいという印象を多くの読者に与えるだろう。何も気負うことなく読めるエンターテーメントとは一線を画している。しかし、だからと言って、雰囲気だけで描かれている作品ではない。すべてのコマ、すべてのセリフ、すべての絵に意味がある。そう、意味があると気がついて読み進めるとこんなにも読み応えのある作品はない。何度も何度も反芻し、読み返すことで気づくことができる。分からないモノを知らないモノが分かりはじめる瞬間、そのとき、作者が投じた毒と薬が効きはじめた証拠だ。読む者を中毒にさせる恐ろしいまでの力を秘めている。

高野文子と市川春子の共通点

ちょっとマンガに詳しい人なら、市川春子の作品を読むと高野文子に行き当たるだろう。高野文子といえばニューウェーブの旗手として80年代より高く評価され、90年代には「奥村さんの茄子」を発表し大きな衝撃を与え、マンガファンならその名を知らぬ人などいないあの人だ。高野と市川、二人の作品の絵柄、筆致、演出、コマ割り、キャラクターに類似点を見つけることは容易である。二人の操るその線は、人物と風景の境界線は区別はされることはなく、フラットだ。ただし、強弱のある高野に比べると、市川のペンタッチは繊細であり硬質である。トーンを使った影は? 似ている。キャラクターや風景は? デフォルメや省略の仕方に似た手触りを持っている。演出は? コマ割りは? まるで双子の兄弟みたいに見た目(=デザイン)はよく似ている。あたかも高野文子をお手本に学習したのではあるまいか、と目を疑う。特に印象的なのは、登場人物たちが突拍子もない物語の設定を受け入れる瞬間である。

彼女は土瓶だった。比喩ではなくそのままの意味。高野文子「棒がいっぽん」(マガジンハウス)収録「奥村さんの茄子」より

彼は人型植物であった。こちらもまた比喩などではない。市川春子「星の恋人」より

多くの居候モノのマンガのように、不思議な状況をすぐさま受け入れてしまう。そこで慌てふためいていては話が進まないからだ。もたつくところを描きたいわけではない。実際に現実でも同じようなことはないだろうか? あまりにも理解不能な事態に陥った時、人はその状況をただただ納得するしか術がないのではないか。妙な説得力があるのはそのためだ。言葉が悪いが、もしも、「あなたは癌です」と告知されたときに、はじめは混乱するものの受け入れなくてはならないという現実はあるのではないか。そう考えるとこのように煩悶を描かずにすぐに納得してしまうのは分からなくもないな、と思う。

なお、市川の最近の作品だが、どんどんと高野文子っぽさから解放されてきており、「市川春子」という個性はすでに確立してきた。彼女は「高野文子」というジャンルを自分なりに租借し、コマ割りやストーリーは青年マンガの文法に近づけており、日に日に読みやすさを増している。もしも、単行本の「虫と歌」が読みにくいと感じるなら、少しだけ待って欲しい。市川は恐るべきスピードで成長しており、新作ではさらに面白くなり続けているのだ。これはけっこうすごいことだ。単なる一発屋ではない。

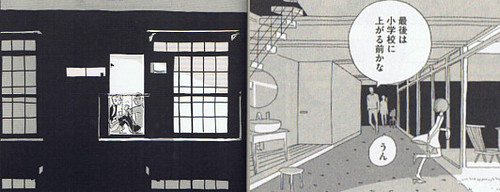

市川のデビュー作が「読みやすくない」という自覚は作者や編集者にもあるのだろう。単行本収録の順番も、デビュー作で表題作の「虫と歌」から読ませるのではなく、最後に収録する気遣いからも感じる。順番はそれぞれ『月刊アフタヌーン』に掲載された、07年12月号「星の恋人」、08年7月号「ヴァイオライト」、09年12月号「日下兄弟」という風に。

とはいえ、高野とあまりに似ているのなら、収録作をイヤミに感じるかもしれない。しかし、決してそうならないのは、市川は高野のデザインと文法を選ぶことで、物語にある説得力をもたらす効果を発揮しているからだろう。

左)高野文子「美しき町」。右)市川春子「星の恋人」より。影やトーンの効果を見比べてほしい。

1番目に収録されている「星の恋人」は、植物と人をかけあわせて出来た「ヒトならざるモノ」である僕・さつきが主人公の話だ。彼は子どもの頃に自らの不注意で薬指を切り落としてしまう。その切り落とした指は、彼を生み出した叔父の手によって「挿し木」にされ、独立した一個体の少女・つつじに成長していた。かつて同じ一個体の存在であった僕と彼女。「ヒトならざるモノ」である彼らは、植物のように殖えるのだ。

さつきはつつじを恋い慕う。しかし、すでにつつじの心のうちは叔父が占めていた。双子の兄妹として、叔父と3人家族でありたい望むつつじに「兄の役はできない」とさつきは告げる。さつきの願いを聞いてしまったつつじは、自分の半身である彼のために一つの可能性を差し出す。そもそも、つつじという存在はかつてさつきが願った可能性の一つだった。分裂する「想い」、可能性の分岐点で捨てなかった結果。それは残酷であり、悲しい答えだ。

まるで植物のさつきとつつじやアダムの肋骨から作られるイブのように。この世で二人きり、存在する。

さきほど、「テーマはデビュー作「虫と歌」にすべてが込めれている」と私は書いた。「星の恋人」はその物語の構造と同じように「虫と歌」から枝分かれした物語だ。二つの物語が同時に在るからこそ、その違いと発展が如実になる。「虫と歌」で語りつくせなかった部分が補強され、結実するともう一つの世界が出来上がる。太陽と月。夕日と朝焼け。よく似た双子が鏡合わせの世界で見つめ合うのだ。

バイオライトの光は、人間の目にもっともやさしいと言われる“日の出30分後”の太陽光にきわめて近い特性をもっています。

「バイオ・ライト」製品紹介より

赤い糸みたいに臍の緒みたいに。リボンで結ばれる二人。木陰のトンネルは胎内のよう。市川春子「ヴァイオライト」より

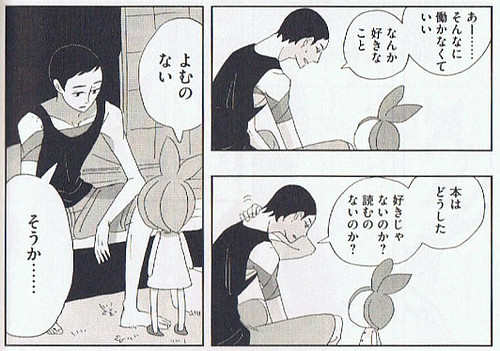

「ヴァイオライト」に続く、3つ目の「日下兄妹」。同作がもっとも最近に発表された物語で、単行本に収録されている4作品の中では、もっとも分かりやすい。肩を故障した野球部のエース・日下雪輝は、退部届けを縁側で書いてた。彼の自宅は古道具屋を営んでいるようだ。その店先から聞こえる物音に気づいた彼は、その正体をつかもうと店へ。物音の聞こえる場所に置いてあったのは、特価品のタンスだった。彼は「未修理」で「壊れている」タンスを自分の境遇を重ね合わせる。そして、徐にタンスの引き出しを引き出すと一つのネジが転がり落ちてきた。なんと、そのネジは生きていたのだ。ネジは次第に進化し、成長した。彼はそのネジに「日陽(ヒナ)」と名づけた。ヒナとは、彼の死んでしまった妹の名前だった。タンスの部品、ネジだったヒナはどんどんと人間らしく成長していく。成長した彼女は雪輝の願いを叶えたいと望むようになるのだが……!?

雪輝に本を読みたいとねだるヒナの顔はのっぺらぼうだ。市川春子「日下兄妹」より

ここでもまた、「星の恋人」と同じく妹というモチーフが描かれる。「星の恋人」では、完全に人間の少女の姿となった彼女だが、「日下兄妹」で彼女は人間により近いものの不完全に描かれる。一見して幼児のように見える彼女だが、その姿はてきとうに出来ている。目もない。欠落したままの不完全体だ。物語の中で雪輝少年は家族のいない天涯孤独であると知らされる。妹は生まれるとき母とともに死んだのだという。どんな不幸が彼の前にあったのだろう。すべては事後の世界である。起きてしまった不幸の後、長らく雪輝の生きる理由、「野球」さえも物語の序盤に剥奪されている。

雪輝は何も持つことを許されない。そんな彼に無邪気に寄り添うヒナという存在――。彼女が意味するものとは?

「星の恋人」で、捨てられた可能性がそこにある。「家族」だ。だが、物語はそう単純ではない。喪失した家族は二度と蘇ることはないのだ。ヒナがどういったかたちで雪輝と共にある選択をするのか。選んだ答えを知るとき、この物語の巧みさと張り巡らされた伏線が回収された瞬間に身震いするだろう。

裏返る腕。この意味は……?市川春子「日下兄妹」より

今回は主にストーリーについて、設定の突飛さが高野文子と類似する点を上げてみた。後編ではさらに、コマ割りや演出などテクニカルな部分に注目し、なぜ、この作品がすごいのか、を紹介していきたいと思います。

(文:吉田アミ)

ここでお知らせ!

授業になった「マンガ漂流者(ドリフター)」いよいよ最終回!

第5回「直球!マンガとは、そして、「作品」とは何なのか?」

12/17(木)20:00~@渋谷ブレインズ

■授業内容

詳細はこちら

聞こう!学ぼう!「マンガ漂流者(ドリフター)」。

物語、構成、そして、作画。

第5回の講義は直球!マンガとは、そして、「作品」とは何なのか?を問い直します!

これまでの授業をふまえつつ、マンガの魅力、面白さから、マンガ以外の「作品」「物語」へと広がり、私たちにとって何故、「フィクション」が必要なのか?そんな根本を探ります。また、作り手と受け手の関係、来年以降のマンガと作品の流行を大胆予測。今年の総括&来年への抱負と期待。まさに最終回、年末、忘年会にふさわしい一夜になりそうです!

■おまけ

懇親会ではマンガにまつわる酒がふるまわれます!

気になる人は早めに予約を!読者のみなさんと授業で会えることを楽しみにしています。

■ご予約はこちらから!

webDICEでの連載では、作家をメインにしていますが、授業では「マンガ」とは何か?そのものを問い、全体を俯瞰し、さらに気になる部分を掘り下げ、現状の確認、そしてこれからについて考えていきます。連載では一部の引用しか見ることができませんが、授業には資料をいろいろ持参していきますので、原典を手にとってもらえることもメリットでしょうか。もちろん授業や連載の内容で分からなかったこと気になることがあった人も安心!毎回、懇親会(※ 料金含む)にて、それぞれの個人的な疑問、質問にお答えしています。もちろん差し入れも大歓迎!マンガ好き集まれ~!

■吉田アミPROFILE

音楽・文筆・前衛家。1990年頃より音楽活動を開始。2003年にセルフプロデュースによるソロアルバム「虎鶫」をリリース。同年、アルスエレクトロニカ デジタル・ミュージック部門「astrotwin+cosmos」で2003年度、グランプリにあたるゴールデンニカを受賞。文筆家としても活躍し、カルチャー誌や文芸誌を中心に小説、レビューや論考を発表している。著書に自身の体験をつづったノンフィクション作品「サマースプリング」(太田出版)、小説「雪ちゃんの言うことは絶対。」(講談社)がある。2009年4月にアーストワイルより、中村としまると共作したCDアルバム「蕎麦と薔薇」をリリース。また、「ユリイカ」(青土社)、「野性時代」(角川書店)、「週刊ビジスタニュース」(ソフトバンク クリエイティブ)などにマンガ批評、コラムを発表するほか、ロクニシコージ「こぐまレンサ」(講談社)やタナカカツキ「逆光の頃」の復刻に携わっている。現在、佐々木敦の主宰する私塾「ブレインズ」にて、マンガをテーマに講師を務めている。

・ブログ「日日ノ日キ」